地元に対して、特別な愛着を持てないことがコンプレックスだった。

僕(ライター・早川)のような、東京と隣接した首都圏で生まれ育った人間には、同じような感覚を持つ人が多いのではないだろうかと思う。

地元が嫌いなわけではない。でも、好きなわけでもない。地元の良さを聞かれても、本当に分からないのだ。不満はないけど、満足もしていない感覚でずっと暮らしてきて、特に理由もなく東京で暮らし始めただけだった。

そんなことを考えていた頃、宮崎県小林市での取材中、街中のスナックで『田舎女子高生』を聴いた。

それは、宮崎県小林市の小林秀峰高校の生徒たちが、学校をあげておこなわれた課題研究「日々のうたごえプロジェクト」の中で作られた、地元への想いを歌詞にした曲だった。

『田舎女子高生』で強く印象に残ったのは、サビの変化。

ずっと「いいトコなんてマジなんもねぇ」と言っていた高校生たちの言葉が、最後のサビでは「いいトコなんてまだわかんねぇ」へと変化する。彼らはまだ、地元の良さを分かっていないことに気づいたのだ。

そして僕もまた、気づいた。僕自身は「地元のことを好きになれないこと」に悩んでいたのではなく、「地元の見つめ方が分からないこと」にモヤモヤしていたのではないか、と。

地元を見つめようとしたとき、いつも地元の良さばかり探していた。でも、良さが分からないので思考が停止してしまう、ということを繰り返していた。見つめるって、そういうことじゃないのかもしれない。

地元の見つめ方とは何だろうか。見つめ方がわかったら、地元への思いは変わるのだろうか。

そのヒントが、『田舎女子高生』を作り出した、小林秀峰高校「日々のうたごえプロジェクト」に関わった人たちに話を聞くことで、見つかるのではないかと思い、当時の関係者に話を伺うことにした。

地元を離れたことで、実感することがある

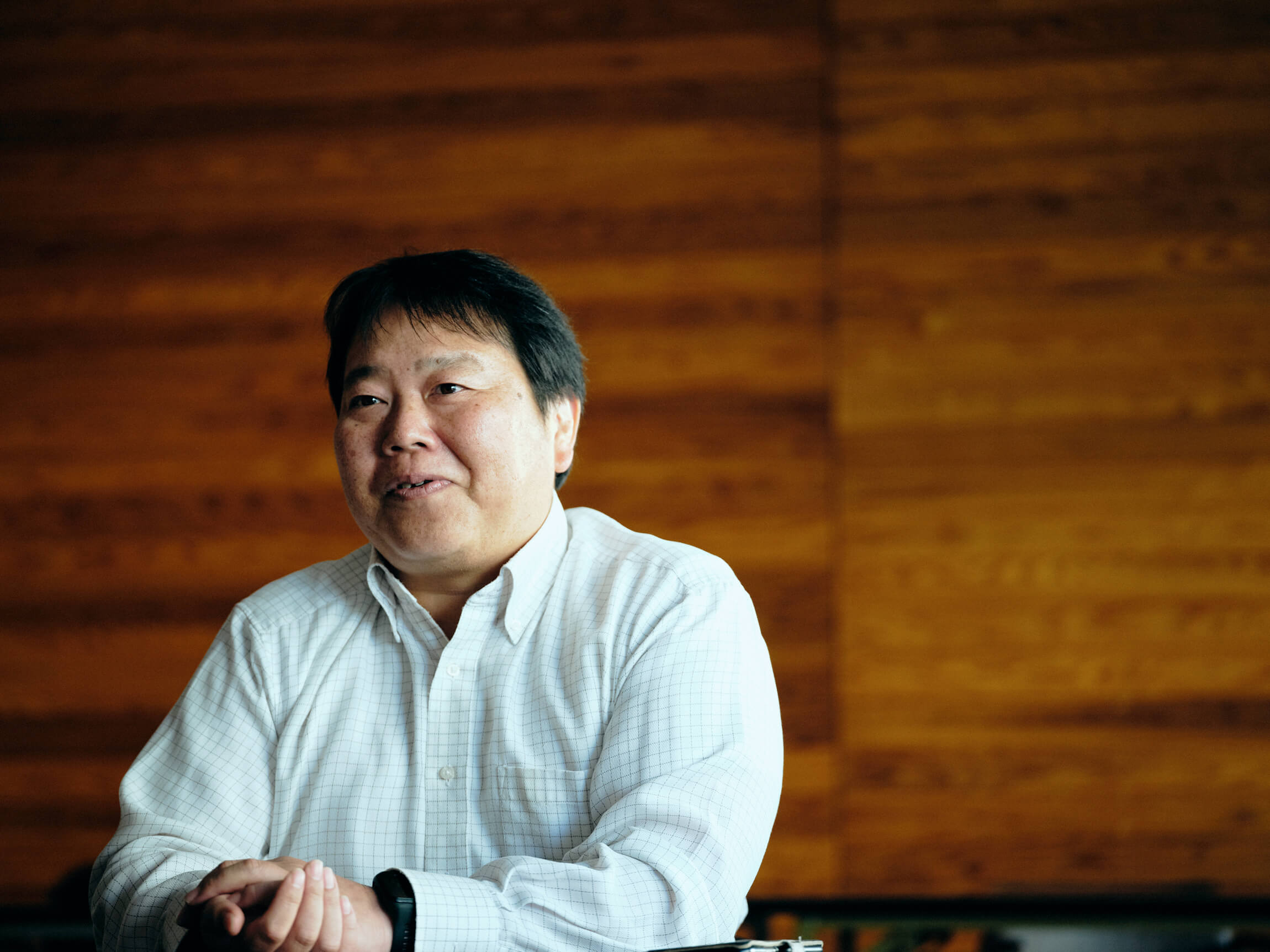

最初にお話を伺ったのは、小林市出身のシンガーソングライター・NOBUさん。

メジャーデビューするまで、地元小林にあえて身を置き続けた経歴のあるNOBUさんは、「日々のうたごえプロジェクト」の協力を仰がれたとき、心から喜んだ。

「日々のうたごえプロジェクト」は、6つの班に分かれた生徒たちが、各班ごとに半年間をかけて「地元への想い」を乗せた歌詞を考え、NOBUさんと共に曲を完成させるというもの。NOBUさんは、当時をこうふり返る。

「初めは、曲を作るというよりは、アイディアを出してもらおうとしました。そうしたら、すべての班が、『良いことを言おう』としていたんです。『水が美味しい』とか『星空が綺麗』『空気が美味しい』みたいな感じで、どこも同じだった。

だから、最後の班のときに逆質問してみたんです。『逆に、嫌なところを教えて』と。そうしたら、小林への不満が止まらなくて」

「宮崎って、民放のチャンネル数が2局しかないんです。NHKを含めて3チャンネルだけ。その上、月9の放送が火曜深夜1時だったりで。そういった不満がたくさんあるんですね。

でも、それって僕もずっと思ってることだった。だから、『これって多分、みんなに響くことだと思うよ』と話して、歌にしたのが『田舎女子高生』でした」

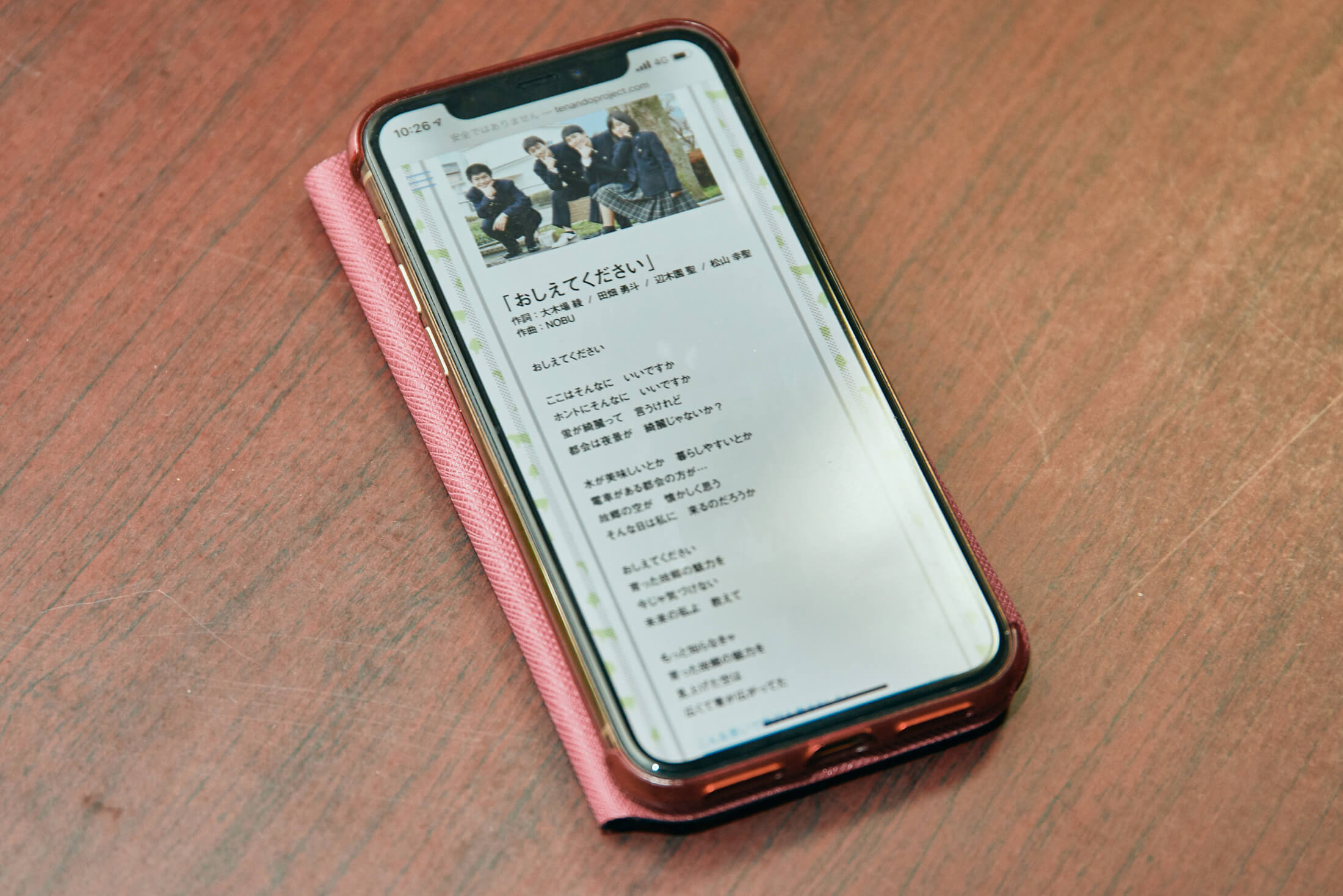

『田舎女子高生』歌詞一部

ーー

聞いて 月9が火曜の深夜1時

よく省かれる地元「一部地域」

泣ける… ケーブルテレビも引かれてない

泣ける… 民放の数は2局

ーー

地元の良いところを探す、からは真逆のアプローチから生まれた曲。都会と比べて、田舎には何もないことを歌っているにも関わらず、地元への温かい眼差しを感じるのは不思議だ。

NOBUさん自身は、この曲にどんな想いを重ねていたのだろうか。

「僕も小さい頃は、小林に対して同じように思っていました。でも今は、時間が少しでもあったら実家に帰るくらい、地元が好きなんです。

だから、『俺もすげえわかるよ。でも、それって実は良いところなんだよ』ということに、気づいてほしい思いもありました」

「僕は15歳のときに、音楽活動をするために小林を離れて福岡に行きました。何もない地元と違って、福岡は6チャンネル以上あるし、コンビニも歩いてすぐ、自転車で行けるとこにライブハウスやクラブがあって、すごく便利だなと思いました。

それと同時に、田舎で『何もない』を経験していて良かったとも思いました。不便を知っているからこそ、便利であることに感謝できるので。そのときですね、地元への愛が芽生えたのは。便利ではあるんですけど、必ずしも便利さを求めているかと言ったら話は別で。何もないならないで、僕は今まで生活できていたんだよなと」

自分の中での当たり前は、環境から離れてみないと分からない。NOBUさんが地元を好きになったきっかけは、小林を離れたことにあった。

「地元から出ること」で初めて見える景色がある以上、離れることは「地元の見つめ方」の一つだ。

地元に、より深く入り込むことで見えてくるもの

次に伺ったのは、「日々のうたごえプロジェクト」を実施した小林秀峰高校。当時、プロジェクトを担当していた黒木庄吾先生と、瀧口尚志先生にお話を聞いた。

「プロジェクトに参加していたのが、三年生ということもあって、これから小林を離れるかもしれない生徒も何人かいました。だからなのか、『小林を出た人たち』のためじゃなくて、日本中にいる『田舎を出た人たち』に共感される歌を作りたいと言ってましたね」

「生徒たちは、そういった人たちの気持ちになろうと、一生懸命でした。実際に作られた6曲の中には、『地元を離れてから、地元の良さをわかる日が来るんだろうか』という歌もありましたね。最初は地元の良さを伝えようとしていたのが、だんだんと『地元の良さって、将来わかるのかな?』に変化していったような気がします」

プロジェクトを通して、全部で6曲がつくられた。高校生たちは、どのようにして、地元への想いを言葉にしていったのだろうか。

「生徒たちには、『インターネットの使用禁止』という指示が出ていました。自分の言葉で考えないと、結局、似たような歌や歌詞に影響されてしまうから。あとは、小林の水や霧島など、小林を直接的に連想するワードもNGでしたね」

よく聞く言葉ではなく、自分の言葉で。

ある意味で不自由な状態で地元を見つめなくてはいけない状況に立たされ、意識的に「地元を見る」という行為を行なったのは初めてだっただろう。今はインターネットで検索してしまえば、情報をすぐに取得できるようになった。自分の言葉を持たなくとも、何かの魅力を語るための言葉を拾うことはたやすい。

「生徒たちは、小林の良いところについては『星が綺麗』『蛍がたくさん』『水が美味しい』など、ぱっと出てくるんですけど、じゃあそれを違う言葉で説明するように求められると、『なんて言えば伝わる?』と、自分の言葉に変換できなくて戸惑っていました」

今まで見ていた景色を、今まで表現していた言葉以外で表現するためには、さまざまな角度から、また眺める必要がある。それはそのまま、「地元の見つめ方」にも当てはまるのだと思う。「水がおいしい」などといった、分かりやすい良さではなく、「月9が月曜に観れない」といった素朴な不満の方が、自分の言葉として表現できたのかもしれない。

「地元の人の温かみや、星が本当に綺麗なこと、それはワークショップという枠組みの中で『やらないといけない』状況だったからこそ、気づいたことだと思いますね。同じ東京に出る子でも、意識的に地元を見る経験の有無で、見えるモノが変わると思います」

「今回、市役所と組んでこのプロジェクトを進める前には、生徒たちに農家民泊を体験させようかと考えていたこともあります。生徒たちは『地元に泊まるって何の意味があるの? うちだって農家なのに』と思うかもしれませんが、そこに発見があるかもしれないんです。家での作業とは手順がちがうとか、景色の見え方がちがうとか。

地元の良さは、考えるだけじゃなくて、実際にもう少し入り込むことでしか見えてこない部分があるのではないかと思っています」

「地元から離れること」で地元を見つめることができたNOBUさんとは、また別の方向のアプローチ。離れるのではなく、より踏み込んでいく。

僕自身の先生との思い出話でいうと、昔、「人間の生き方には、向かうか、離れるかしかない」と、ある先生に教えてもらったことがある。確かに、視点を変えたければ、自分が移動すればいい。地元を見つめるとは、向かったり、離れたりと、ときに距離感を変えながら眼差しを向けていくことなのだろうか。

地元は親みたいなもの

最後に伺ったのは、実際に「日々のうたごえプロジェクト」に参加していた松山幸聖さん。小林秀峰高校を卒業後、東京の会社に就職していた彼に時間をつくってもらった。

「正直、生まれてからの18年間、ずっと小林に住んでいたので、ここが良いとか悪いとか、他の地域と比べてみないと分からないと思うんです。空気の良さや、水の綺麗さ、人の温かさも何もかも」

「だから、小林の他にも良いところがあるかもしれない、というのは中学生くらいから意識していました。なので、日々のうたごえプロジェクトで『おしえてください』を作って地元の見え方が変わった、という感覚は、あまりなかったかもしれません。

『おしえてください』には、『田舎女子高生』と共通して、「今は故郷の魅力に気づけない」ことが言葉として綴られていた。「日々のうたごえプロジェクト」から2年経った現在は、何か変化はあったのだろうか。

「高校のとき、よく自宅の近くの田んぼ道でランニングをしていたんです。東京でも、何回か走ったのですが、ずっとビルばかりで。それで帰省したとき、久しぶりに田んぼ道を走ってみたら、空気が全然ちがうし、山が綺麗に見えるので景色を見ながら走るのが楽しくて。楽しいだけじゃなく、すごく落ち着くな、と思いました」

「小林で見る空は高くて、包み込んでくれるような空というか。小林は居心地が良い場所なんだなって、実感しました」

『おしえてください』は、最後、「見上げた空は 広くて青が広がってた」という歌詞で終わるのを思い出した。「広くて青い」と思っていた空が、東京に出て、帰ってきたことでより強い感覚として、実感できたのだと思う。

最後に、松山さんにとって「地元ってどんな存在ですか?」という問いを投げかけてみると、『親みたいなものです』と返ってきた。

「小林にいるとき、すれ違う人全員に挨拶していたんですけど、東京に出てきたとき、全員に挨拶するなんて難しいなと思いました。でも、地元にいたときは知らない人でも挨拶できていたんです。そういう街だったというか、家族のように包み込んでくれる、温かい存在でした」

地元の良いところを探す、その先の話

地元は親みたいなもの、という言葉が、えらく腑に落ちてしまった。

地元を好きになれない人はいるけど、同じように親と良い関係を築けない人もいる。地元も親も、自分の意志では変えられない。

けれど変えられないものなら、良くも悪くも地元とは、「自分を構成する一つの要素」であることは間違いない。だから、無理して地元の良さを探そうとしなくても、あくまでも「自分を構成する一つの要素」だと考えられれば、地元を大切だと思う気持ちも芽生えるのではないだろうか。

そして、親と良い関係を築けなかった人が、親以外の人と親子のような関係を築くことができるように、地元にうまく馴染めなくても、また違う場所を地元のように思うこともができるのかもしれない。

小林市の「日々のうたごえプロジェクト」、小林出身のNOBUさん、そして地元高校生たちの取り組みは、携わった人たちだけでなく、これから『田舎女子高生』を聴く人にも、地元を見つめ直すきっかけとなることだろう。そして、このプロジェクトに携わった方々のように、向かったり、離れたりを繰り返しながら、適度に距離を変えて見つめることで、新しく見えてくる地元の姿がきっとある。

僕は「地元を好きにならなきゃいけない」と考えすぎていた気がする。地元の良いところを「頑張って」探そうとしていた。でも、これからは自分の言葉で語れるものを探していきたい。肯定でも否定でもなく、ありのままで存在する自分の地元を、もう一度見つめなおすために。

(この記事は、宮崎県小林市と協働で製作する記事広告コンテンツです)

文/早川大輝

編集/小山内彩希

写真/土田凌

非公開: 地元を愛する心意気に惚れ込んで【宮崎県小林市】特集、はじめます。

これまでの【宮崎県小林市】の記事はこちら

- 非公開: 地元を愛する心意気に惚れ込んで【宮崎県小林市】特集、はじめます。

- 【宮崎県小林市】歳をとっても“生きている心地”を感じられる場所をつくりたい|社会福祉法人「ときわ会」副理事長・坂口和也

- 【宮崎県小林市】実演販売の強みを活かして「買ってでも食べたいお菓子」をつくる。洋菓子工房プチ・パリ前原宏美

- 【宮崎県小林市】「わたしが一番のファン」。夫婦の信頼関係からつくられる玉光園のキノコ

- 【宮崎県小林市】「寄り添うとは、“いつでもそばにいる”と思ってもらえること」福祉タクシー きずな・四位純徳

- 【宮崎県小林市】野菜が好き。ただそれだけで夢中になれる。野菜のお姉さん・大角恭代

- 【宮崎県小林市】本場・北海道じゃなくてもできる。自分にしかできないチーズづくり|ダイワファーム代表・大窪和利

- 【宮崎県小林市】「作品を置いた場所が自分の空間になる」陶芸家・川路庸山のタブーなき不思議な世界

- 【宮崎県小林市】川﨑クラフト株式会社の手づくり「木製ままごとキッチン」は、老若男女が喜ぶ贈り物

- 【宮崎県小林市】目指すは“地球にやさしい男”。ホリケンファーム・堀研二郎

- 【宮崎県小林市】愛されるモノづくりの本質とは?銀座の名店シェフに選ばれる野菜農家の哲学

- 【宮崎県小林市】「風の丘ガーデン」を営む澁田園芸が目指す、家族でつくる花のある暮らし

- 【宮崎県小林市】「美味しさの秘密、全部教えるよ。同じようにはつくれんから」すき酒造杜氏・内嶋光雄

- 【宮崎県小林市】俺たちは「西諸県軍(ニシモロカタグン)」を結成した。故郷を好きになりたいから、ノンスポンサーで。

- 【宮崎県小林市】両親と兄の死を経て、それでも「この道でよかった」と言えるように。野菜ビュッフェツナギィーナ・橋本夫妻【夫婦対談】

- 【宮崎県小林市】理想の暮らしのためのスタートラインに立ち、いま思うこと|元・地域おこし協力隊 瀬尾絵美

- 【宮崎県小林市】ものをつくるのは孤独な作業。それが自分に向いていた|革製品ブランド「Lepanjao(レパンジャオ)」今村孝矢

- 【宮崎県小林市】「幸せになる方を選びましょう。自分の人生だもの」ヨガインストラクター 小川奈央

- 【宮崎県小林市】知るだけじゃダメ。ここへ来て、見て、感じてみて。農家民泊がいま必要なワケ

- 【宮崎県小林市】美大時代にバスに住んでいた?「廃バスでの暮らしが僕の原点」ばすぷすん工房・浜崎誠太郎

- 【宮崎県小林市】やりたい仕事よりも「望まれる仕事」を選んだ─「小原梨園」3代目に聞く、その理由

- 【宮崎県小林市】「クッチーナ・マンマ・デル・ペッシェ」80年続く魚屋発のイタリア家庭料理を召し上がれ

- 【宮崎県小林市】地域おこし協力隊の語る「マルシェの本質」とは?

- 【宮崎県小林市】シェフ歴20年。地元・名古屋を愛するぼくが小林の地域おこし協力隊になったわけ|甲斐崇悟

- 【宮崎県小林市】「あれを選んだらよかった」と考えるのは、無し。それが生き方の基本

- 【宮崎県小林市】絶対に妥協しないものづくりを。国内シェア50%のサーフボードブランクス「kiriflex」ができるまで

- 【宮崎県小林市】「今年もおんなじ味だね」が褒め言葉。大出水製茶・3代目のお茶づくり

- 【宮崎県小林市】に「TENAMU交流スペース」が誕生!地域商社・BRIDGE the gapが交流スペース運営に注力する理由とは?

- 【宮崎県小林市】一流の仕事とは?籐(とう)の家具づくり名人「現代の名工」に聞く

- 【宮崎県小林市】個人と法人、それぞれにできる農業がある。菊農家・高津佐雄三さんが目指す「あかるい農村」とは?

- 【宮崎県小林市】編集部みんなが紹介します!アクセス方法など初めて訪れる際に知りたい基礎情報まとめ

- 地域で「何をするのか」より、「どう暮らしていきたいか」を考える【地域特集イベントレポ】

- 【宮崎県小林市】「なんにもない地域なんてない」。身近な文化財から見えてくるのは現代までつながるストーリー

- 【宮崎県小林市】ここは、本当の日本人に出会える場所|小林まちづくり株式会社 ロレーヌ・ロジェ

- 【宮崎県小林市】生産・加工・販売を一農家で実現する徳永農園の、「何度失敗しても、新しいことにチャレンジできる」理由

- 咲いている日も咲かない日も訪れたい、生駒高原【宮崎県小林市】

- 【宮崎県小林市】「このレストランに旅をしに来てもらえるように」。Kokoya de kobayashi オーナーシェフ・地井潤

- 【宮崎県小林市】で幸せなノマド暮らし体験!もとくら編集部オススメの3スポットを紹介します

- 【宮崎県小林市】「生甘酒と糀のおいしさを届けて、お米の魅力を底上げしたい」rice shop 糀や 杉元祐子

- 「元気になって何をしたいか」を大切に、心と体をトータルケアしたい【宮崎県小林市】

- 【イベントレポ】灯台もと暮らし大忘年会〜小林を選んでくれたひとがたくさんいるって気づけた〜(2/3)

- 【ファインダーと私】恋の続きは、旅で。あたらしい自分に出会いに 〜宮崎県小林市〜

- 【ファインダーと私】陽だまりのように地元を愛すひとたちが暮らす街〜宮崎県小林市〜

- 【告知】12/11(日)「灯台もと暮らし大忘年会〜高知県嶺北地域と宮崎県小林市のみなさんを迎えて〜」を開催します!

- 【宮崎県小林市】カフェを開く夢を追いかけ行き着いたのは、「そのひとがそのひとらしく居られる空間をつくること」|musumiオーナー・上岡唯子

- 【宮崎県小林市】焼肉店「牛心」オーナー・坂下晃平さんの夢は100店舗経営。夢を動かすのは、いつだって自分だ

- 【宮崎県小林市】朝から晩まで北霧島の自然を堪能できるコンテナハウス「キレイビレッジ」

- 【宮崎県小林市】地域の人に育てられて、ここまで来た。23歳で始めた写真館で、50年撮り続けた笑顔。川原写真スタジオ・川原信幸

これまでの【宮崎県小林市】の記事はこちら

- バズを生むより地元出身者を振り向かせたい!宮崎県小林市発の「てなんど小林プロジェクト」

- 好きじゃないと来てなんて言えない。宮崎県小林市 移住相談窓口 上野祥枝

- 【地域おこし協力隊】子育てのために移住。自然と共に暮らしたい|宮崎県小林市・瀬尾絵美

- 【地域おこし協力隊】子どもが喜んでいる姿を見るのが一番の幸せです|宮崎県小林市・伊藤斉

- 【地域おこし協力隊】小さな生業を複数持ちながら暮らしたい|宮崎県小林市・細川絵美

- 【地域おこし協力隊】ミツバチと触れ合う体験を作りたい。定住に向けて養蜂と農業に取り組む|宮崎県小林市・田地祐造

- 【地域おこし協力隊】地域の若者と一緒に仕事をしよう|宮崎県小林市・勝本哲也

- 【宮崎県小林市】実演販売の強みを活かして「買ってでも食べたいお菓子」をつくる。洋菓子工房プチ・パリ前原宏美

現在鋭意執筆中…